青砖楼是云艺麻园时代的一幢筒子楼。顾名思义,青砖楼就是用青砖建盖的住宅楼。材质好,朝向好,冬暖夏凉,三层两单元,住着三十六户人家。房间有六种户型,面积从十几到二十几平方米,除了没有配套卫生间外,其他水电煤气样样齐全,生活起来温馨惬意。青砖楼,也叫老井村,一个温暖家园的代名词。

青砖楼走廊小憩(左起:颜峻、杨祝飞、朱贵荣)

我是1993年7月初,分配到云艺工作的。一进学院,我们就住在青砖楼旁边的简易红砖平房里,后来用作收发室的那一间。四人一间,住了一年。四散之后,我搬进了青砖楼二单元202 房间。有了独立空间,自由自在的生活开始啦!

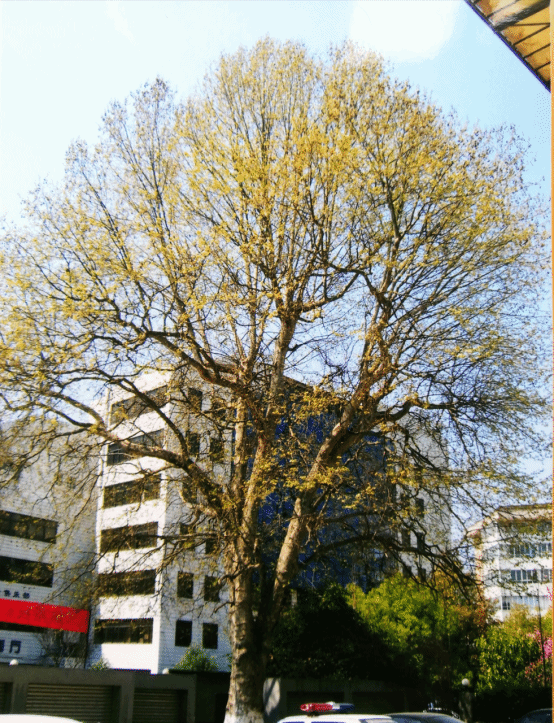

春天的梧桐

我清晰地记得,房产科在如盖的高大梧桐树下,从李老师(李凤伶)手里接过钥匙,就迫不及待地打开房门,打扫房间,抹了又抹,一尘不染。兴冲冲地跑到龙翔街选购锅碗瓢盆、筷子勺子、锅铲、菜刀、砧板等厨具,再去麻园铁路边买米买面,又到虹山菜市场买肉买菜、买油盐酱醋,准备自己开火。“书到用时方恨少,事非经过不知难。”过去从没有见过煤气灶的我,只听说煤气会爆炸、很危险,怎么打火点火都不会,小心翼翼不敢下手。这时,保卫处的王处长(王二桃)检查工作到楼下,我红着脸向王处长请教。他先看看煤气表是正常的,然后打开煤气管道上的阀门开关,又边按电子打火器边逆时针旋转开关阀,只见“呲—呲—呲—”的电子火星冒个不停,接着“嘭—”的一声,蓝色的火焰升腾起来。他示范,我细看,有些急。换个位,手把手,他教我如何用力、怎样旋转。反复多遍后,我也能笨拙地点燃煤气灶了,如愿的火苗“呼—呼—呼—”燃烧起来……

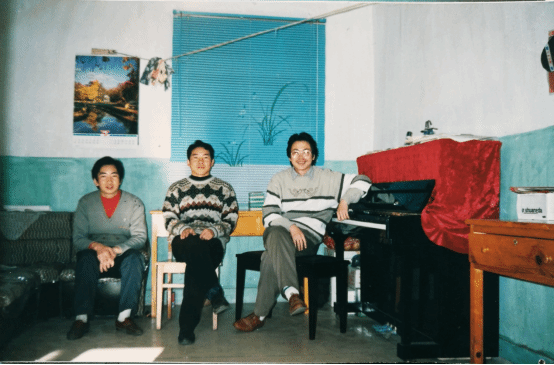

艺术之家(左起:朱贵荣、杨祝飞、颜峻)

一人煮,自个吃,味道再怪也无嫌。后来,青砖楼的小伙伴窜门用餐,你尝尝我的、我品品你的,东家一群、西家一伙,像吃百家饭一样…… 青砖楼里做菜高手很多,个个都有拿手好菜。颜叔叔(颜峻)的酸菜鱼、洋芋片,老余(余光荣)家的清汤鸡、大鱼头,朱主席(朱贵荣)的猪蹄红豆、大白菜,隔壁小贾(贾雪燕)的宣威火腿、红豆汤,段老五(段继敏)母亲送来的红烧牛肉、油淋干巴,邵东(邵维庆)家的陶罐泡酒、花生米……见到美味,一齐上阵,顷刻扫光。这不,朱主席的一锅大白菜,主人才上了转厕所回来,剩下的就只有几口汤!

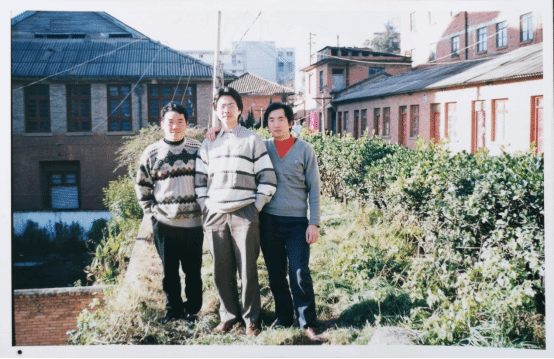

青砖楼前(左起:杨祝飞、颜峻、朱贵荣)

吃了玩了,闹了笑了,该干什么干什么。 教授声乐的段老五,勤学苦练歌唱技艺,整幢楼的都知道。他从外边回来,只要脚一踏上楼梯,大家就知道是段老五回来了。他清清嗓子,大吼一声,颜大头(颜峻)转身就上三楼去伴奏,顺便敲敲二楼飞哥的房门,屁颠屁颠的我跟上去,成为他们忠实的粉丝。“清风牵衣袖,一步一回头……”一曲《再见了,大别山》,每一个跳动的音符,寄托着人民对大别山的热爱、眷恋、感恩和依依惜别之情!他俩的演绎,让我久久地沉浸在当年军民鱼水深情的守望和音乐催人泪下的美好之中……青砖楼的青年教职工,当年都是青色生涩的,经过三十余年的摸爬滚打,如今都成了专家行家、骨干中坚,兢兢业业地为学校的建设发展贡献着力量。

青砖楼后檐墙下有一条排水沟,终年阴暗潮湿,沟水丰沛、营养丰富,沟边长满了紫茎泽兰等杂草,比人还高,成了苍蝇蚊子繁殖和老鼠麻蛇躲避的天堂。小伙伴们依然一齐上阵,不怕脏、不怕苦、不怕累,噼里啪啦半天就清理干净,连着整个楼道都打扫得干干净净、清清爽爽。青砖楼的下水道细小,经常会被各种菜渣污物堵塞,男同胞自告奋勇上前掏通下水道,一时传为佳话。

“打双抠”是同事们业余生活的最爱。云艺“牌协”就诞生在这里,还总结了普及口诀:“双抠基础 ABC”“颜氏定理”“李氏趋势”“杨氏缩头A”“不好出牌先调主”“第一对不用毙”“十焖九梅花,方块扑掉它” ……每天中午,男女老少端着饭菜一大碗就集中到二单元一楼走廊上,打的打、看的看,你一言、我一语,青砖楼像腊月间的农贸市场一样热闹。在这里上演了许多有趣的“战役”,留下了一些经典的故事。比如,“一J勾七 J”就成了某些人一辈子的骄傲与孤独。牌协打双抠,不赌不罚,令张三(张建民)怎么也想不通——为什么会有那么浓厚的兴趣,甚至通宵达旦,还能坚持下来?游戏娱乐,人之天性。也正因为不赌不罚,它是干净轻松的,也是有趣愉悦的。没有压力的娱乐才能长久。

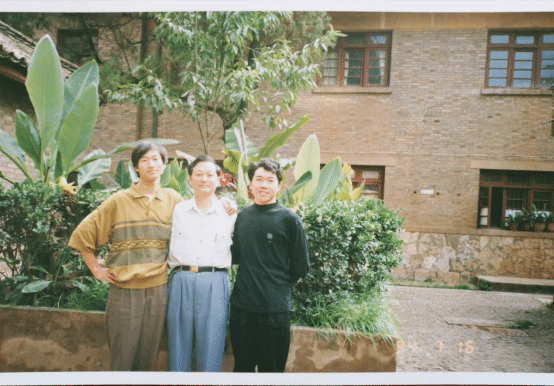

麻园校区一角(左起:徐应明、李全泽、杨祝飞)

在青砖楼前打羽毛球,也是大家喜欢的运动。还有打望看粉子,那是每天吃饭时坐在楼前洗漱台上的固定节目:青年人精力旺、视力好、想法多,来来往往的靓妞帅哥,总要搭上句话,评论一番,彰显存在。

青砖楼前(张建民)

青砖楼早已拆除了,但那些记忆中的温暖,一直在我心中弥漫、升腾……

难忘青砖楼,爱我大云艺!

(2019年9月15日记,2024年7月19日定稿)