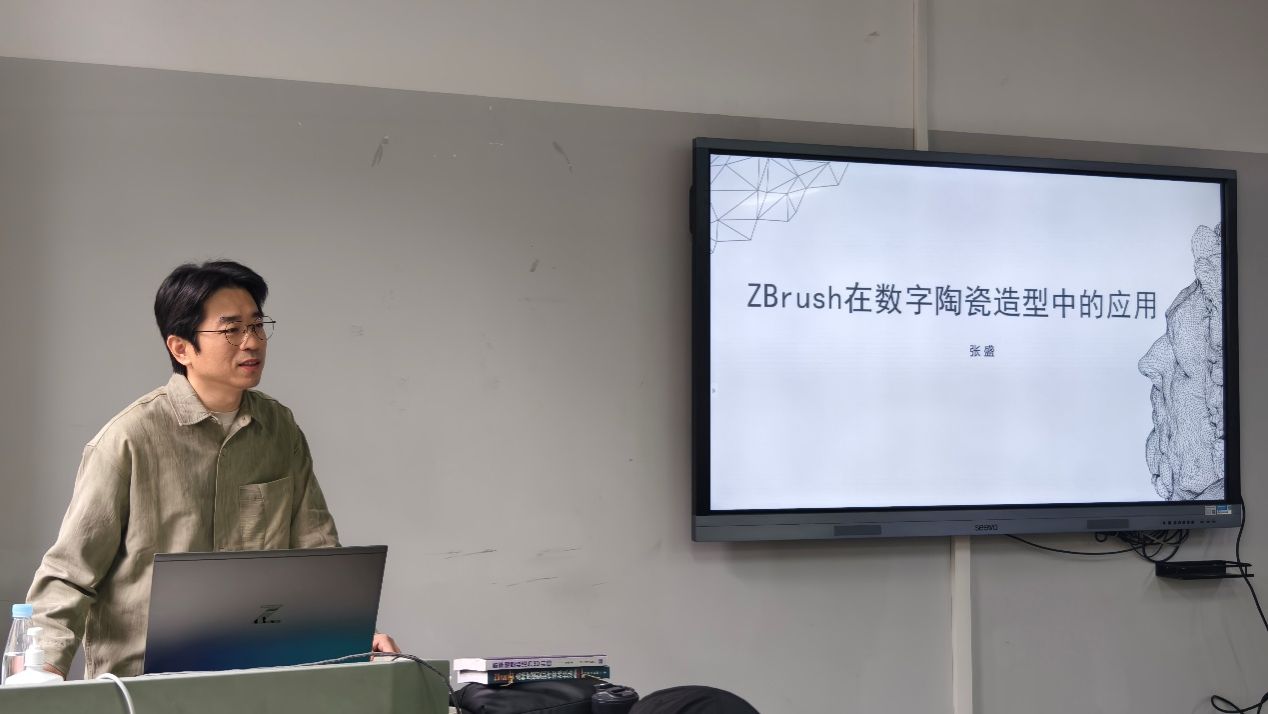

云南省高校数字化艺术创作重点实验室“双师双能型”教师培养及学生就业技能提升项目,通过课程《ZBrush在数字陶瓷造型中的应用》,展开了一场数字技术与传统工艺的跨界对话。该课程由四川音乐学院成都美术学院副教授张盛主讲,旨在探索ZBrush数字雕刻技术如何革新陶瓷艺术创作,课程不仅是一次技术培训,更是对传统手工艺传承与创新的深度思考。

传统陶瓷造型多依赖手工塑形,受限于工匠技艺与物理条件,复杂结构与精细细节的实现有一定难度。ZBrush带来创作思维与技术的根本转变。张盛指出,ZBrush通过百万级多边形的细节雕刻,使传统器型上难以实现的浮雕纹样、仿生结构与抽象造型与肌理得以精准呈现,提升了创作自由度,打破了物理限制与技能壁垒。ZBrush、SketchUp、Rhino等数字造型工具将雕塑家从实体材料的束缚中解放出来,使其能在虚拟空间中探索形态的无限可能,再通过3D打印等技术呈现实体,形成“虚拟—实体”的创作闭环,重塑当代雕塑的教学与创作范式。

面对数字技术的冲击,张盛强调“数字匠人精神”的核心在于将传统陶瓷工艺的“匠心”融入数字创作的每个细节。在AI技术迅猛发展的今天,艺术创作范式正发生深刻转变。AI能够独立生成打破常规的形态与纹样,提供超越传统的灵感,而ZBrush则以其可控性与精确性,成为深化、实现AI创意的理想技术与工具。艺术家在其中扮演“导演”角色,统筹AI的生成潜力与ZBrush的塑造能力,并注入自身的审美判断与文化修养。这种“守正创新”的理念,使数字陶瓷造型超越技术炫技,成为传统技艺当代性的生动实践。艺术家需深入理解传统工艺精髓与数字技术特性,在技术层面与文化层面建立深层对话,实现对传统工艺的当代诠释。

从哲学视角看,德勒兹的“褶子”与“块茎”理论为数字陶瓷提供了深刻哲学与技术支撑。ZBrush的动态网格雕刻体现了“褶子”的展开——基础形体通过细分与折叠,从内部生发出复杂结构,展现形态持续演变的动态过程。同时,数字陶瓷创作生态构成一个非中心、异质连接的“块茎”系统,将ZBrush算法、传统工艺、AI生成与艺术家意图自由连接,形成去层级的创造网络。这不仅是一场技术迭代,更是思维方式的革新,宣告了基于“关联”与“生成”的新艺术哲学。

以云南建水紫陶为例,数字技术为其工艺创新提供了强大支持。建水紫陶素有“坚如铁、明如水、润如玉、声如磬”之美誉,但传统制作对工匠技艺要求极高,复杂造型与精细雕刻需要长期经验积累。ZBrush结合3D打印技术,使艺术家能够实现传统手工难以完成的复杂内部结构与精细表面纹样。例如,在数字环境中,建水紫陶的阴刻阳填工艺可精确控制刻痕深度与宽度,并通过三维预览实时评估效果,大幅降低试错成本。人工智能与数字造型技术为建水紫陶的当代转型开辟了新可能,如传统器型与现代设计的融合、个性化定制与复杂结构的精准制作。这种创新并非取代传统,而是基于深刻理解的当代演绎。

作为“双师双能型”教师培养项目的系列课程,采用理论讲解与实操演示相结合的教学模式,层层递进地夯实学生基础。在人工智能快速发展的背景下,艺术教育的重点正从技术传授转向创新思维培养。学生不仅需掌握技术操作,更要理解数字创作背后的艺术逻辑。课程考核兼顾技术实操与艺术创新,关注模型精准度、工艺适配性,以及作品的艺术表现力与文化内涵,旨在培养兼具技术应用能力与艺术素养的复合型、应用型人才,为传统手工艺当代传承与创新储备中坚力量。

当雕塑造型的思想碰撞传统工艺的匠心,陶瓷艺术在数字时代焕发新生。从德勒兹哲学的理论视野到建水紫陶的具体实践,从AI时代的艺术定位到雕塑教育的当代转型,数字陶瓷艺术展示了一条传统与创新融合的创新发展路径。数字技术与传统工艺相辅相成,共同开启数字陶瓷艺术的新方向。这场对话才刚刚开始,随着技术进步与观念更新,数字陶瓷艺术将展现更丰富的面貌,而对美的追求与匠心的坚守,始终是数字时代传统工艺焕发新生的密钥。

文:宋艺舟

图:李逸杰、姚世珍

一审:张仲夏、徐中宏

二审:沐晓熔、何君

三审:刘恩权