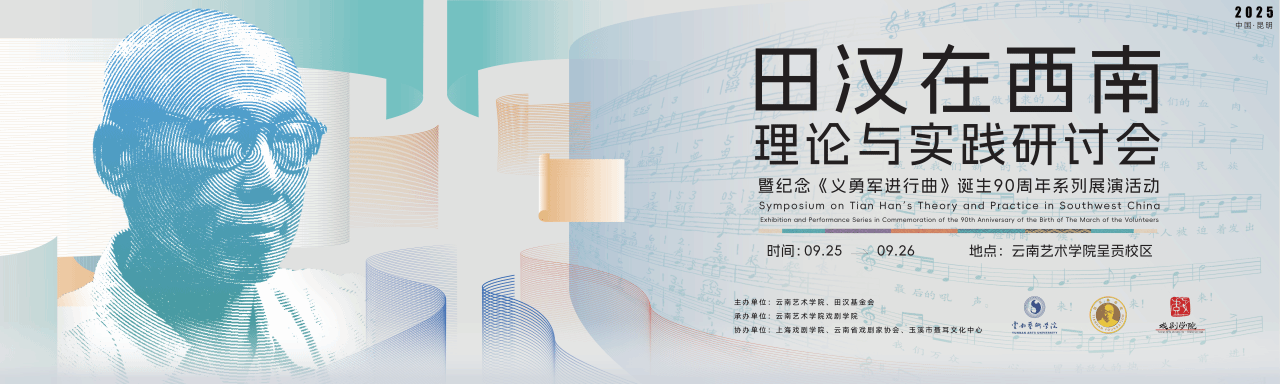

论坛现场其二|田汉在西南理论与实践研

讨会暨纪念《义勇军进行曲》诞生90周年

系列展演活动

2025年9月25日至26日,“田汉在西南理论与实践研讨会暨纪念《义勇军进行曲》诞生90周年系列展演活动”在云南艺术学院举行。论坛由云南艺术学院、田汉基金会主办,云南艺术学院戏剧学院承办,并联合上海戏剧学院、云南省戏剧家协会、玉溪市聂耳文化中心协办,汇聚国内外专家学者共襄学术盛会。

9月26日,学术研讨在云南艺术学院图书馆会议室继续进行。本日议程包括“田汉戏剧文本及传播”与“田汉文献研究”两个主题论坛。

“田汉戏剧文本及传播”主题论坛于上午9:00进行,由乔治梅森大学中国研究教授罗靓主持,上海戏剧学院教授俞建村点评。与会学者从京剧改编、大众语试验以及历史剧创作等多个角度,分析了田汉在西南时期的戏剧实践。

云南艺术学院编剧方向硕士研究生朱文俊以《<白蛇传>叙事结构与唱词特征比较研究——基于田汉京剧与杨桐滇剧》为题,以田汉1954年版京剧《白蛇传》与杨桐滇剧《白蛇传》作为研究对象,对两版经典文本的改编实践进行了比较分析。研究指出,二者延续传统叙事核心脉络,又因剧种特质与时代语境形成独特艺术风貌:田汉京剧侧重典雅庄重,强化神话爱情思想性与普适性;杨桐滇剧更贴近地方文化,叙事灵活且具生活化趣味。田汉与杨桐版本在叙事结构、结局设计和唱词表达等方面上的差异,体现了戏曲改编中文本继承与创新的辩证关系,为理解经典剧目跨时代传播及剧种特质与历史语境的互动提供重要启示。

云南艺术学院编剧方向硕士研究生杨捷以《田汉1955年版<白蛇传>的改编与云南慰问之行的关键影响》为题,文章以田汉1955年定稿版京剧《白蛇传》为研究核心,分析其在云南慰问解放军经历后的改编实践。通过对1943年《金钵记》、1952年过渡版与1955年定稿版的文本比较,研究指出云南慰问之行为田汉带来时代化改编的契机,体现了“艺术来源于生活”的创作理念,对理解田汉戏剧创作中现实经验与文本创新的关系具有重要参考价值。

云南艺术学院史论方向硕士研究生刘漫君以《关于田汉的大众语实验——以<阿Q正传>为例》为题,分析田汉在1937年改编五幕剧《阿Q正传》中的语言实验实践。研究指出,田汉早在南国社时期便尝试在舞台中使用方言,大众语试验贯穿其创作实践,并在抗战时期西南地区的演剧活动中得到延续与发展,不仅体现了戏剧创作与时代背景的紧密关联,也展现了田汉“在野”的戏剧理念和对民族话剧大众化的探索,对当代戏剧创作仍具启示意义。

西南大学教师刘叙武以《抗战尾声中的高音:论田汉话剧<薛尔望>》为题,回顾了田汉在抗战胜利前夕创作的九场话剧《薛尔望》。该剧以戏中戏形式,将南明抗清史事与抗日战争现实串联,塑造了布衣薛尔望全家宁死不屈、舍生取义的英雄群像,呼唤全民抗战精神。全剧篇幅宏大、情节曲折、人物鲜活、语言隽永,充分展现了田汉高超的作剧技巧与深厚的爱国情怀。刘叙武指出,《薛尔望》兼具史料依据与想象力呼应现实,代表了1940年代抗战史剧创作的高度,同时揭示了田汉在历史与现实映照下的戏剧探索价值。

昆明城市学院教师王咏蔷以《田汉戏剧中的声景研究》为题,文章从“声景”视角重新审视田汉戏剧中的声音实践。不同于以往研究对田汉作品“话剧加唱”的评价,研究将声音视为一种景观,强调其在特定历史与社会环境中所承载的集体反应与文化意义。文章区分了背景声、信号声与标志声三类声音形式,并梳理田汉“戏剧之声”的三个阶段:早期“波西米亚式的游吟之声”、抗战时期“救亡中的声音共同体”以及战后“民族之声”的建构。其中,1941—1947年的“西南时期”尤为关键,作为破旧立新的转折阶段,田汉在组织抗战演剧队和政治宣传的过程中,将民众的社会之声前置,赋予其信号声的动员功能,推动戏剧向大众化轨迹发展。文章以田汉剧作《丽人行》为例,指出该作品不仅凝练了抗战胜利至新中国成立前社会的焦虑与希望,更试图以声音记忆建构民族记忆。由此可见,田汉既是时代的号手,也是历史洪流中的呐喊者,其“声景”创作深刻回应了社会与民族的现实处境。

中原工学院教师霍小宁以《抗战时期田汉在桂林社会关系网络分析》为题,借助新媒体时代的社会网络分析方法,对史料进行可视化梳理,揭示田汉在桂林复杂社会结构中的关键作用。文章指出,当时国民党中央、桂系集团与中共及其左翼文化力量之间形成脆弱平衡,桂林因而成为特殊的“文化城”,而田汉凭借文化资本、象征资本与社会资本在其中发挥了重要作用。研究绘制出田汉所处的多重关系网络:既包括与桂系、中共及左翼文化界的政治与文化互动,也涵盖与领袖、同仁及广大文艺工作者的合作,以及与世界反法西斯阵营的呼应与联结。在具体分析中,以《秋声赋》的创作与演出揭示情感网络与资源动员机制,以“西南剧展”的筹备展示跨越结构洞与实现大规模协作的过程。研究结论强调,网络位置决定资源获取与文化动员能力,强弱连接影响传播效果,网络动态性关乎文化生产的适应力,而多重网络嵌入则塑造了田汉在抗战时期的重要领导力,“西南剧展”正是这一复杂网络实践的典型案例。

云南艺术学院副教授方冠男以《<薛尔望><陈圆圆>与亡国史剧:田汉在昆明的历史剧创作》为题,梳理亡国史剧在中国的三度兴起,指出其产生背景的共同性,并由此切入田汉在昆明创作的两部亡国史剧。《薛尔望》以永历当朝为背景,通过边疆士人薛尔望及其家族的殉国,凸显汉奸可耻与书生在民族危亡下的思考,并采用现代与明末交错的“穿越”结构反思死节的意义;《陈圆圆》则延续这一脉络,聚焦吴三桂的贰臣人格与陈圆圆命运,将个人情感与家国覆亡相交织,并与同期甲申史剧形成呼应。两剧既承载亡国主题,也保留了田汉浪漫特征。文章指出,应从“大史剧”的观念理解田汉的亡国史剧:其既是历史写作与地理写作的结合,体现出从边疆到国家的同构叙事;又在“讨论”性场景中融入对历史与现实的辩理,最终以空间处理和个人生命经验的投入,赋予亡国史剧独特的个性化表达。

在总结环节,上海戏剧学院教授俞建村对论坛进行了精彩点评。他表示七位发言人中有四位来自云南艺术学院,展现了云艺在田汉研究上的蓬勃希望;与会论文的选题既聚焦于具体问题,又具备一定的延展性,充分体现出研究的深度与广度,尤其在大众语实验、声景研究、歌词比较及经典改编等方面,都开拓了新的视野。

上午10:30进行“田汉文献研究”主题论坛,由厦门大学助理教授许昳婷主持,南京大学教授陆炜点评。本场论坛聚焦田汉与近现代中国戏剧的多维实践,从早期译介、节展实践到抗战与社会主义语境下的创作与思想演变,呈现其在戏剧发展、时代回应与知识分子困境中的全面图景。上海戏剧学院教授俞建村以《田汉先生与上海的戏剧发展——从艺术觉醒到精神传承》为题,梳理田汉在上海的艺术实践与思想活动,涵盖《少年中国》协助编辑、《南国》半月刊创刊、南国电影社的改组、到上海艺术大学戏剧科建立、左翼文艺运动等,揭示田汉与上海在思想、情感与艺术上的深刻共生,以及对中国现代戏剧发展的重要贡献。

上海戏剧学院教师颜倩以《田汉早期译介活动研究(1917-1930)——从新发现的<南国新闻>等佚文谈起》为题,聚焦田汉早期译介由政治与艺术并重转向专注艺术的过程,指出其译介既推动外来文艺在本土的传播,又为自身创作提供思想与艺术参照。新发现的佚文显示,他“以救其偏”为动机,纠正译介乱象,其“先译之功”使多位剧作家与画家作品首次传入中国。更为关键的是,田汉通过“译介—创作—批评”的互动,将理论与实践紧密结合,在探索本土化艺术形式的同时反思现代艺术困境,从而形成兼容并蓄、驳杂多变的独特风格,奠定其在中国现代话剧中的重要地位。

云南艺术学院编剧方向硕士研究生韩雨霏在《从“救亡工具”到“精神启蒙”:论抗战文艺时代性的嬗变———基于田汉戏曲改革与<雾重庆>重演的历时性考察》以田汉抗战时期的戏曲改革与《雾重庆》当代重演为例,采用历时性比较方法,探讨抗战文艺“时代性”的转变。研究指出,田汉在战时将戏曲作为民族救亡的工具,而当代重排则赋予其启迪个体心灵的意义,实现了从外向的政治功能到内向的人文启蒙的根本转变,为理解抗战文艺的历史嬗变及当代价值提供了重要参照与理论启示。

中央戏剧学院教师袁婵以《田汉的节展实践与中国戏剧节的生成路径》为题,追溯田汉自1927年在南国社发起“艺术鱼龙会”起的系列戏剧展演实践,考察其在中国舞台协会及抗战时期西南地区的活动如何体现戏剧理念与组织才能。文章重点分析他在重庆策划抗战戏剧集会与巡演、在桂林组织“西南剧展”、在昆明支持地方剧校与剧团演出的举措,揭示其通过集中演出与剧目协作推动艺术传播与社会动员的路径。研究表明,田汉在动荡年代中兼具艺术家与组织者的多重身份,其节展实践不仅塑造了抗战时期的文化格局,也为中国现代戏剧的发展贡献了深远力量。

云南艺术学院史论方向硕士研究生张恒鑫在《十七年时期田汉对社会主义现实主义的接受研究》中,梳理田汉在不同时期对社会主义现实主义的理解与实践。他指出,田汉较早接触“两结合”理论,并在戏改活动中表现出既积极认同又注重平衡的接受逻辑。在创作层面,既延续浪漫主义色彩,如《关汉卿》中对艺术家精神的颂扬,又在《十三陵水库畅想曲》中呈现典型化的社会主义现实主义范式,以激情与理想化描写塑造劳动者为新时代英雄,凸显集体主义与革命乐观主义。同时,田汉“为民请命”的思想也导致其接受中的偏差,例如《谢瑶环》更强调对黑暗的批判,而较少展现人民奋斗的积极力量。张恒鑫认为,这些复杂面向体现了田汉在十七年时期对社会主义现实主义的多重回应与独特演绎。

广西艺术学院副教授常凌与教学助理侯思帆在《抗战时期田汉在广西的戏剧活动研究》文章中,系统梳理了田汉在桂林及广西各地的戏剧实践。在桂林,他创办《春秋》,发表《再回吧,香港》《扫荡报》等文章,并创作《秋声赋》,积极思考戏曲革新的方向,同时组织“西南剧展”,使桂林在抗战最艰苦的岁月成为重要的戏剧中心。随后,研究转向柳州、青州等地,田汉以军事委员会政治部设计委员身份访问前线,写下《咏昆仑关之战》的诗歌,并探望剧宣五队;在柳州创办“四维儿童训练班”,为戏曲艺术培养后备力量等。这些活动表明,田汉在广西不仅以戏剧凝聚抗战精神,也为抗战文化的书写与戏剧发展的传承留下重要篇章。

中国艺术研究院戏剧戏曲与曲艺学系话剧史论方向硕士研究生王新然在《<门>:“一二·一”运动与“罗亭式”知识分子困境反思》中《门》是田汉在昆明“一二·一”运动后创作的激愤之作,也是其最早直接呼吁“反内战、争民主”的剧本,展现了强烈的政治色彩与现实介入性。剧中“门”的意象既象征国共对立,也寓指知识分子理想世界与现实世界之间的隔阂,折射出田汉对社会变革的认识进一步深化。同时,《门》中的青年角色在战时国家与社会中的困惑与探索,亦是田汉自身“左转”经历的投射与再确认,反映了其在政治参与与艺术创作之间的深刻思考与自我重塑。

在论坛点评环节,南京大学教授陆炜对参会老师和同学的发言进行了总结。他指出,本次研讨在研究视角、方法与学术思考上都展现出多样性与活力:既有对田汉在不同时期、不同地域戏剧实践的梳理,也有对其译介、节展与创作实践的深入探讨,更有从文本、人物心态到文化内涵的细致分析。这些成果共同勾勒出田汉研究的丰富面向,体现了学界在相关领域不断推进与拓展的努力。

陆炜教授点评之后,云南艺术学院教授吴卫民对本次“田汉在西南理论与实践研讨会暨纪念《义勇军进行曲》诞生90周年系列展演活动”予以全面总结,并就此次活动提出八项“新”。其一,新角度,本次论坛论文的切入视角别具一格;其二,新发现,大量新史料得以发掘呈现;其三,新阐释,通过对田汉作品的反复研读,形成全新理解;其四,新观点,诸多独特见解不断涌现;其五,新生代,青年学者与学生展现出敢于表达、积极投身学术讨论的热情;其六,新方式,论坛、展览与展演三者有机结合,构建起互文互动的全新呈现模式;其七,新会风,年轻同志与资深教授秉持共同的学术信念,心怀敬畏,营造出开放、坦诚的讨论氛围;其八,新批评,鼓励学者不惧争论,踊跃探讨不同观点。吴卫民教授同时强调,本次论坛汇聚了青年学者与资深专家的智慧,充分彰显了田汉研究的学术活力、创新能力以及持续深化的潜力,为未来的学术探索与艺术实践搭建了重要平台。

至此,本次活动在热烈而充实的学术氛围中落下帷幕。

文字来源:魏小峰 和晓祎

图片来源:颜显懿 曹 源 郑杭航 刘 恺

一审:杨洋

二审:王建 和建元

三审:杨祝飞