作为“云南艺术学院‘双师双能型’教师培养及学生就业技能提升项目”第一课,聚焦“AIGC与数字陶瓷设计”的理念与方法。授课教师张仲夏教授分别从课程要求、中国传统中和美学在陶瓷创作中的应用、数字陶瓷设计实践路径、数字陶瓷设计常用软件、AIGC人工智能陶塑设计、数字陶瓷设计实践路径前沿理论、德勒兹美学在当代陶瓷设计的转换与应用七个层面,围绕数字技术与传统陶瓷艺术的融合,为学员搭建了“传统技艺-数字工具-前沿理论”三位一体的陶瓷设计学习框架。

首先,本次项目的课程要求为:通过系列课程学习和实践操作,使学员在了解传统陶瓷工艺的基础上,初步掌握AIGC赋能数字陶瓷设计的系统方法;围绕云南陶瓷发展面临的瓶颈问题展开思考和创作实践,为更好地传承云南陶瓷文化、推动其现代转型做出贡献。

其次,中国优秀灿烂的传统陶瓷文化所蕴含的“中和之美”,为数字陶瓷设计确立了文化与美学的根本方向;涌现、分形与同步等一系列复杂科学理论的引入,为数字陶瓷设计注入了新的创新活力。它们共同为数字陶瓷突破手工局限、达成文化内涵与技术创新的深度融合提供了坚实的理论支撑。

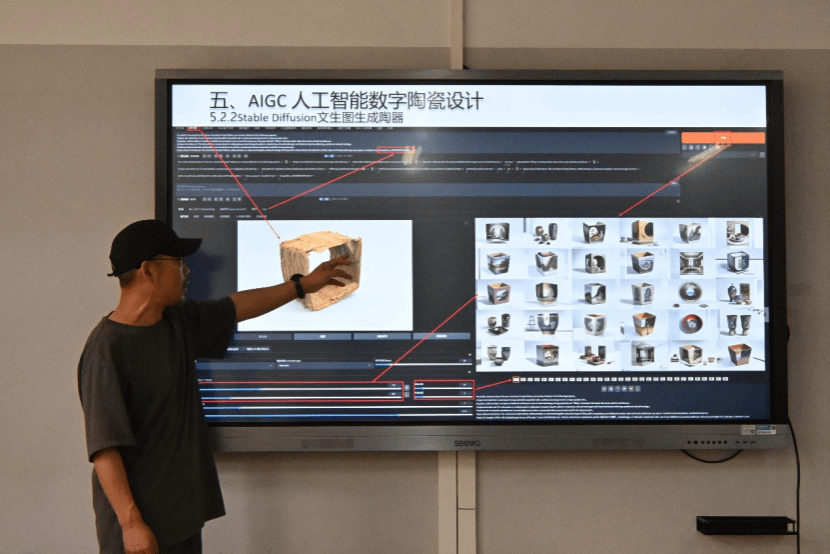

再者,课程不仅着眼于数字工具的操作教学,更以“数字工具与前沿理论融合应用”为核心主线。通过典型设计案例,系统讲解SketchUp、Rhino等软件的特点及其协同工作方式,并结合数字陶瓷设计实践,重点讲解演示Stable Diffusion的功能与应用,强调通过LoRA模型训练保持创作独特性,在融入人文情感的同时,注重知识产权保护;理论层面,注重引入多类前沿理论:结合芒德布罗的分形理论,探讨自然纹理的数字化转译路径;借助德勒兹的褶子、块茎、游牧等哲学概念,以及异质平滑、异质共生与叠置共振等思想,剖析数字技术背后的生成逻辑,引导学员解构传统陶瓷形态、拓展表达语言,激发跨领域创新思维,为数字陶瓷设计开拓新的创新可能性。

最后,课程呼应了法国哲学家斯蒂格勒关于技术与人的关系是内在且构成性的,是人类“外在器官”的技术之思,阐释人工智能并非外在于人的存在,而是与创作者形成生命层面的紧密勾连。它需要依托创作者深厚的文化积淀与哲学思辨来加以训练和引导,最终成为扩展而非取代创作意图的“生命伙伴”。同时,课程展现了数字技术作为手工技艺的有机延伸:SketchUp的硬多边形快速建模、Rhino的曲面参数化生成、Stable Diffusion的创意激发,以及3D打印技术的即时呈现,共同构建起基于生成之生成的“手-脑-技”一体化的新型创作器官。

正是基于技术作为人类“外在器官”并需与人文共生的认知,本课程强调以人文素养驾驭数字技术这一“外在器官”,避免技术异化与同质化倾向,使其真正服务于创作者个性化表达与文化创新。这种教学框架不仅提供了数字陶瓷设计的系统方法论,更在哲学层面揭示了技术与人文的共生关系,为数字时代的艺术教育提供了深刻启示。

课堂笔记撰写人:朱俊

云南艺术学院美术学院副教授,博士

硕士研究生导师

中国美术家协会会员

文:朱俊

图:李逸杰、Stable Diffusion生成

一审:张仲夏

二审:沐晓熔、何君

三审:刘恩权